石の欄干と江戸時代の擬宝珠で今も美しい『京都五条大橋』~活躍する北木石

現在の五条大橋は、昭和34年(1959年)に、幅35メートルの鋼鉄橋として架け替えられた。

1年余りの景観論争の末に、欄干には北木石が用いられ、擬宝珠は正保2年(1645年)以来のものが使われて美しさを保っている。

Updated Date : 2015-12-17 10:02:46

この記事のシェアをお願いします。☺

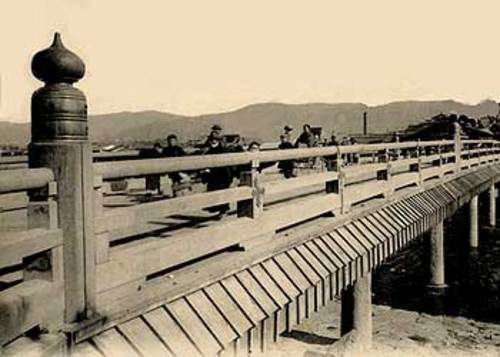

今の五条大橋の欄干

現在の五条大橋は、昭和34年(1959年)に、幅35メートルの鋼鉄橋として架け替えられた。

1年余りの景観論争の末に、欄干には北木石が用いられ、擬宝珠は正保2年(1645年)以来のものが使われて美しさを保っている。

今の擬宝珠

今の擬宝珠の詳細

京都『五条大橋』の擬宝珠~江戸時代が今も活躍!

五条大橋の歴史

●桃山時代

・1589年(天正17年)に、秀吉が五条大橋を、橋脚を石で造営。

●江戸時代

・1645年(正保2年)江戸時代に、高欄に青銅の擬宝珠が左右に16基つけられた。

五条大橋は、江戸時代に五度架け替えられている。

鴨川と高瀬川の両方をまたぐ大橋梁で、中央の反り返りが高く、「虹のような橋であった」といわれている。

●明治時代

・1878年(明治11年)、高瀬川の小橋とは分けて長さ48間、幅4間2尺の板橋に架け替えられた時、擬宝珠がはずされ、洋風のペンキで塗装された。

◆景観論争

洋風のペンキで塗装され「槇村知事が洋風心酔より旧形を変じてペンキ塗りの嫌らしきものとなせし」と新聞でも批判が高まった。

・1894年(明治27年)、擬宝珠高欄のある現在の形に戻された。

完成時、渡り初めは、80歳以上の高齢者夫婦54組が行った。

出典:門脇禎二・朝尾直弘著『京の鴨川と橋 その歴史と生活』思文閣出版、2001年、p.243

●昭和時代

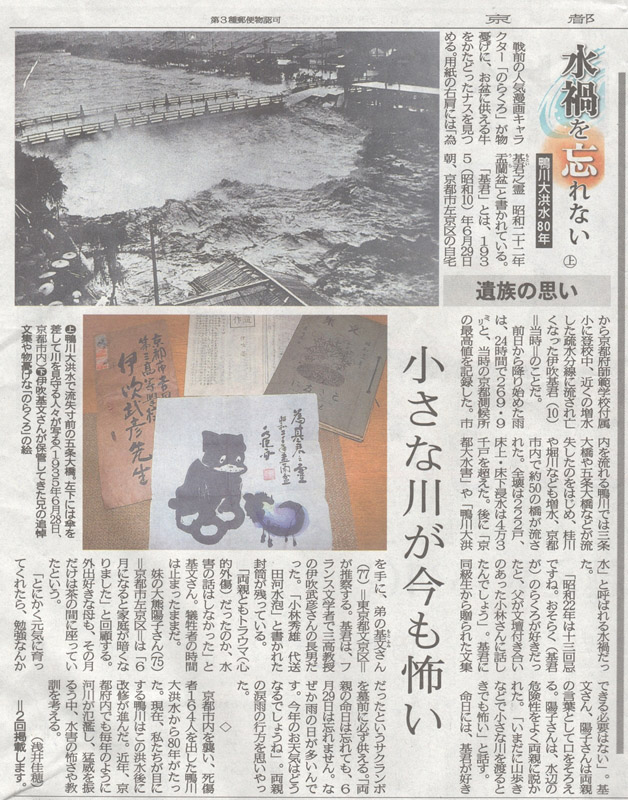

・1935年「昭和10年鴨川大洪水」で橋は流失。

6月28日深夜から29日にかけての「鴨川水害」では、上流の団栗橋・松原橋と共に流され、擬宝珠は正保以来のものが2個、明治年間のものが3個残っただけだった。

・1959年、国道一号線開通とともに現在の橋が架けられている

欄干には、北木石が利用された。

●豊臣秀吉が造営した石の橋脚は、明治に建て替えられ、現在、京都市内に散在している。

橋脚を探してみよう!

●洋風ペンキ塗りに

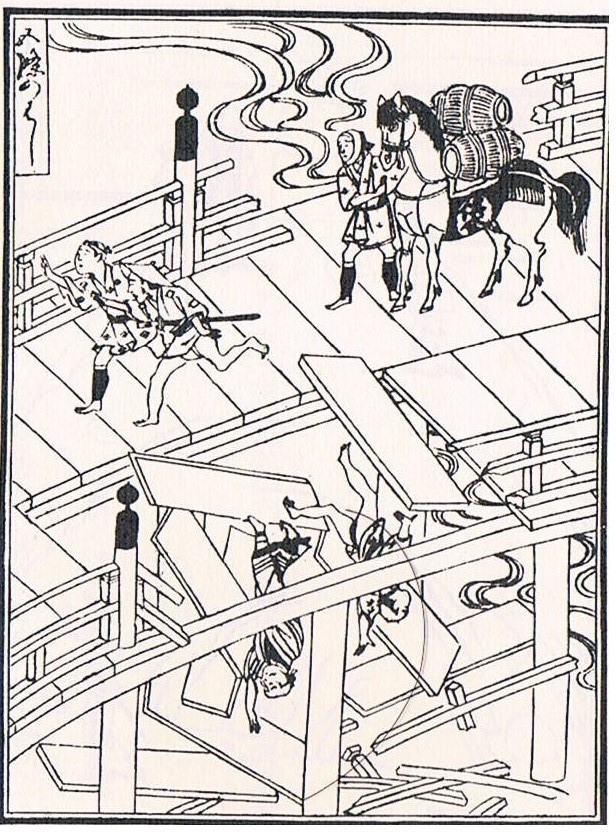

明治十一年、五条大橋も洋風ペンキ塗りとなり、五月八日祇園先斗町のねえさん達によってにぎにぎしく渡り初めを行いました。この時高瀬川と鴨川の間の中の島が高く盛り上って、五条大橋と小橋は別々になりました。

このころ三条大橋も洋風に改造しようという意見がありましたが、識者の反対にあい、かろうじて擬宝珠を残すことができたと伝えています。

槙村知事によって、擬宝珠の取り去られた五条大橋は、さんざんの不評判で泉山行幸の明治天皇(明治十年一月十日、明治十三年七月十六日、二十年一月三十日)が御所へおもどりになり「擬宝珠のあった五条橋はどうなったか」とお尋ねになったという話が伝えられています。

●擬宝珠のある五条の橋へ

擬宝珠のある五条の橋は、京都の人のあこがれとなり、明治二十七年二月八日、昔の通りなつかしい擬宝珠がつけられ、百六才の高橋茂兵衛氏は三浦の大助の風粧立烏帽子の大紋をつけきれいどころが加わって雄々しく渡り初めをしたと伝えています。

緑紅叢書第四十九輯『京の三名橋 下 五条大橋』(田中緑紅、京を語る会、昭和四十五年)

●参考資料

http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000114701

http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000114701

http://www.kyotofukoh.jp/report13.html

http://office34.exblog.jp/13107666/

http://chusan.info/kobore1/41gojooohashi.htm

五条大橋の景観

戦国時代

上杉本洛中洛外図屏風 鴨川風景

制作年代:室町時代(戦国時代)

上杉本「洛中洛外図屏風」右隻二扇上辺に「五条橋」が描かれています。

見ると橋が二つ在り、鴨川に中島が在ります。

中島の堂宇は「大黒堂」で、他に茶店の様な建物が2棟描かれています。

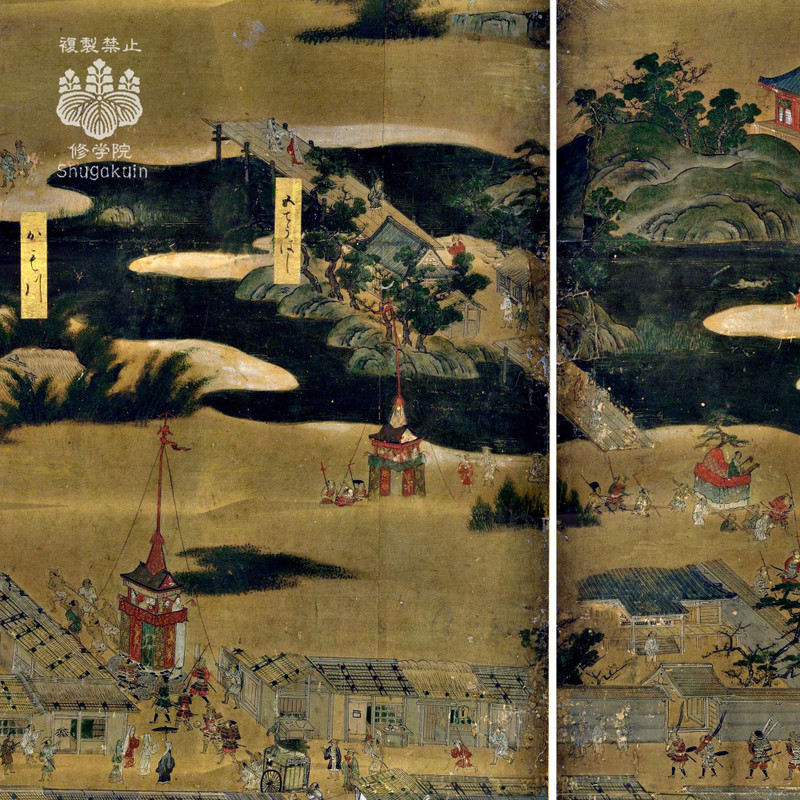

歴博甲本

制作年代:室町時代(戦国時代)

歴博甲本(町田本)右隻二扇上辺にも、角度は違いますが、鴨川の中島が描かれています。 単なる中州と違って“岩”に土砂が堆積した中島だった様です。

歴博乙本

制作年代:桃山初期

歴博乙本(高橋本)右隻二扇上辺にも、“霞雲”に隠れてますが、鴨川の中島が描かれています。 目を凝らすと向こう岸には「木戸門」が在ります。

江戸時代

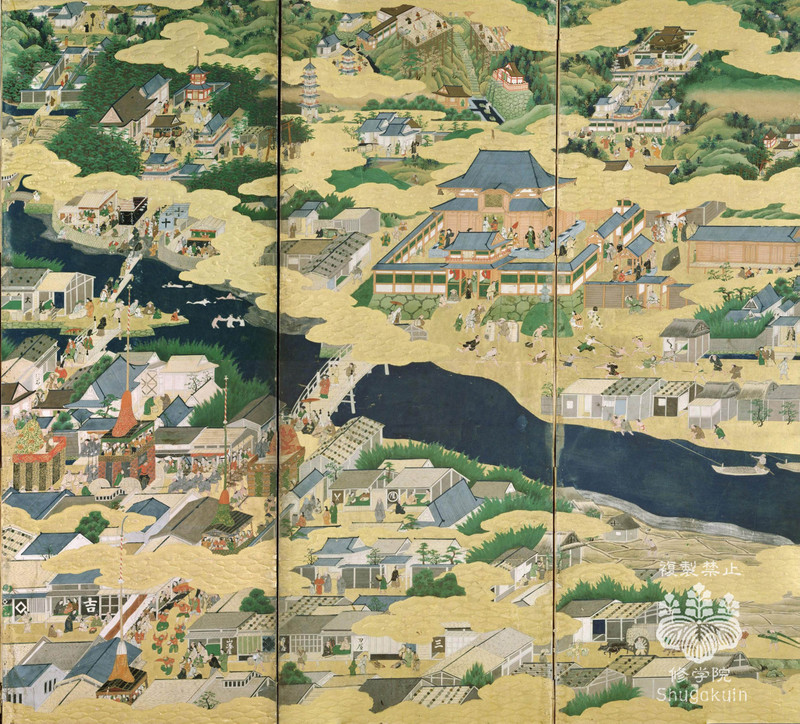

舟木本

制作年代:江戸前期

桃山末期(江戸初期)の「舟木本」右隻になると、左に五条橋、右に「方広寺大仏殿」が大きく描かれていますが、中島は見当たりません。

舟木本

花見の宴が終わり桜の枝や扇、日傘をもった集団が、身をくねらせて踊りながら賑やかに橋をわたっていきます。酔いつぶれて二人に肩を担がれている男もいます。

橋下には薪を満載する高瀬舟が2艘並んで鴨川を上っていき、船頭が橋上の騒ぎに驚いて見上げています。喧騒が聞こえてくるようです。また、この橋から四条にかけての四条河原(画面左方)には、人形浄瑠璃、遊女歌舞伎など芝居小屋がひしめいて、人々の浮世への欲望が余すところなく活写されています。

歴博D本

制作年代:江戸前期

江戸前期の「歴博D本」右隻には、五条橋と「方広寺大仏殿」は在りますが、中島は見当たりません。 左方は四条小橋と鴨川の中州、四条仮橋です。

明治・大正時代

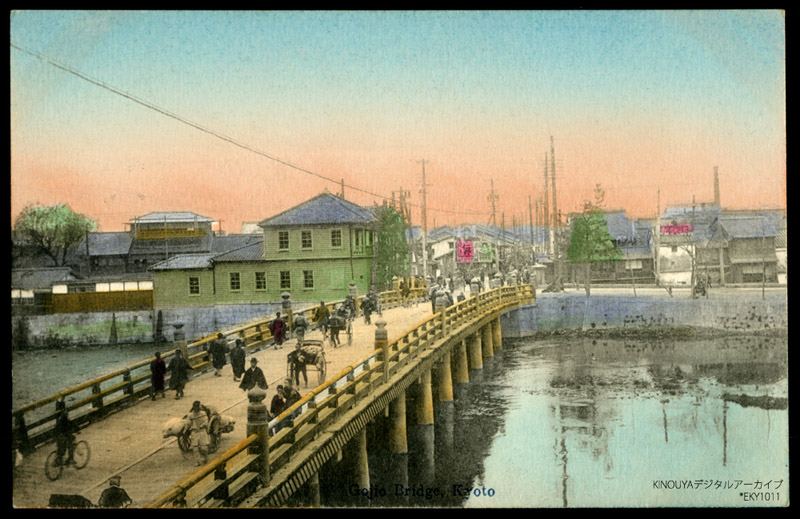

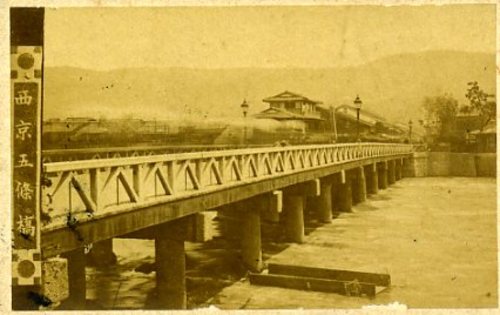

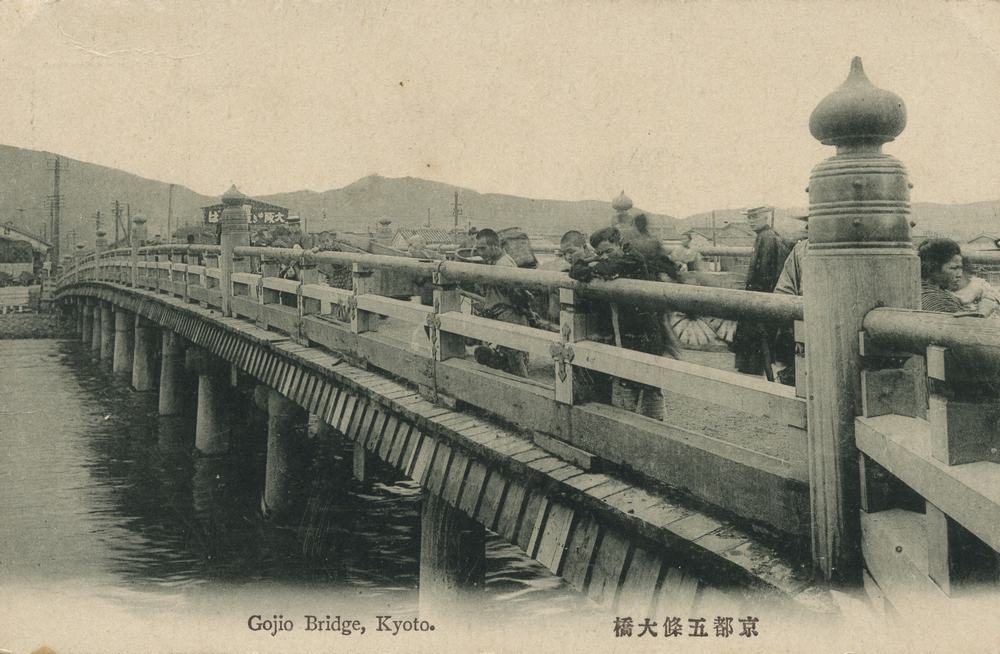

明治初期撮影の京都五条大橋。

ペンキで塗られた五条大橋

明治初期の頃は擬宝珠が取り外されていました。

明治という新しい時代を迎えるにあたって古風な擬宝珠は撤去して洋風の橋にしようとしたのでしょうが、京都に来られた明治天皇の命により元に戻されたそうです。

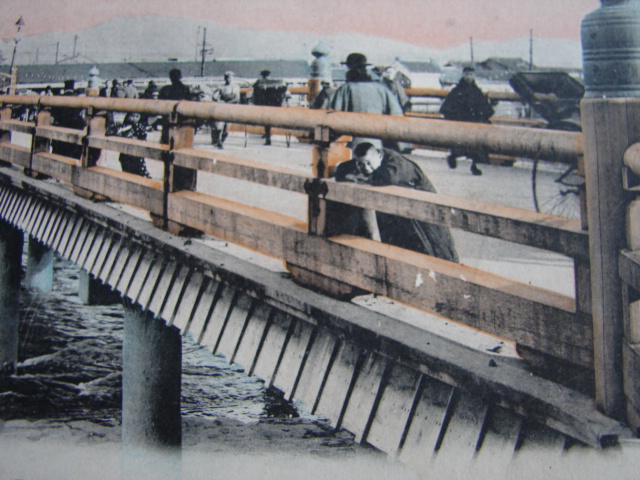

明治初期。

右手に五条大橋、左手に洋風の石橋である五条小橋が写っています。

明治40年7月。

京都名勝所載。

橋の東岸南寄りから北西向きに写したもの。

明治40年代。

昭和初期(戦前)

京浜電車と五条大橋

1935年(昭和10年)6月28日撮影。

このとき、五条大橋は流失した。

by 京都新聞 2015年6月29日地域20面に掲載

OpenMatome

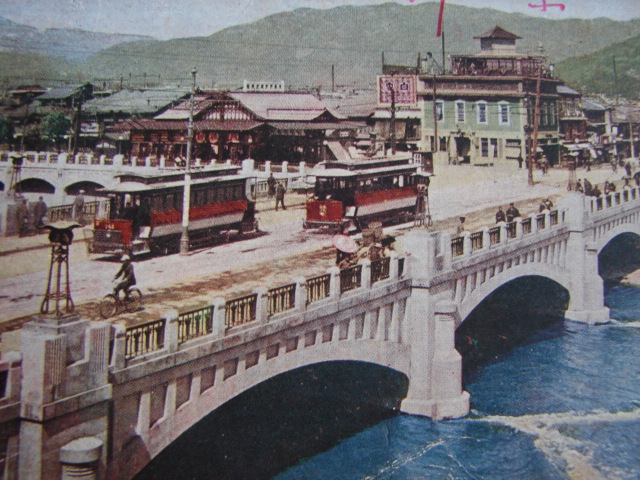

参考:四条大橋

大正時代の四条大橋です。

創業当時の形式の電車が東行きと西行きがすれ違っているところです。

明治時代から徐々に線路を伸ばしていきました。

関連記事

京都『五条大橋』の擬宝珠~江戸時代が今も活躍!

『五条大橋』から消えた擬宝珠はどこへ?

『五条大橋の弁慶と牛若丸』~活躍する北木石

この記事のシェアをお願いします。☺

関連記事

|

さくらがいの花なび(No.114)~珍しい植物(三題)『京都府立植物園』 |

|

村上隆もののけ京都 『京都市京セラ美術館』 |

|

すごい画家がいた!『自適の人・有道佐一』~最新刊から |

|

紫式部の平安京~地中からのものがたり~『京都市考古資料館』(源氏物語ゆかりNo7) |

|

秋の特別公開の点描~ 『京都御所』 |

.jpg)